美国德州 A&M 大学周宏才课题组:超大孔锆基MOF PCN-777问世,为水相催化与药物负载打开“巨门”

2014年,美国德州 A&M 大学周宏才(Hong-Cai Zhou)课题组在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)报道了一例具有类沸石拓扑的超大孔锆金属有机框架 PCN-777,其笼径达到创纪录的 3.8 nm,比表面积高达 2008 m² g⁻¹,且在水、强酸/强碱环境中依旧“稳如老狗”。更重要的是,研究团队展示了利用“内表面工程”即可在孔道内高效固定大体积客体(酶、光敏剂、催化剂),为生物大分子负载、级联催化及药物缓释提供了全新平台。

一、为什么要做“更大、更稳”的MOF?

金属有机框架(MOF)被誉为“分子乐高”,但绝大多数都是微孔(<2 nm)。当负载对象从金属纳米颗粒扩展到蛋白质、核酸、甚至病毒样颗粒时,孔径与稳定性成了“卡脖子”难题:

(1)扩孔往往需加长有机配体,导致框架机械/化学稳定性断崖式下降;

(2)传统稳定体系如 MIL-101 虽耐水,但最大孔径仅 3.1 nm,对大尺寸酶或纳米团簇仍捉襟见肘;

(3)多数大孔MOF需超临界 CO₂ 活化,工艺复杂,成本居高不下。

PCN-777 的出现,一次性解决了“大”与“稳”的矛盾。

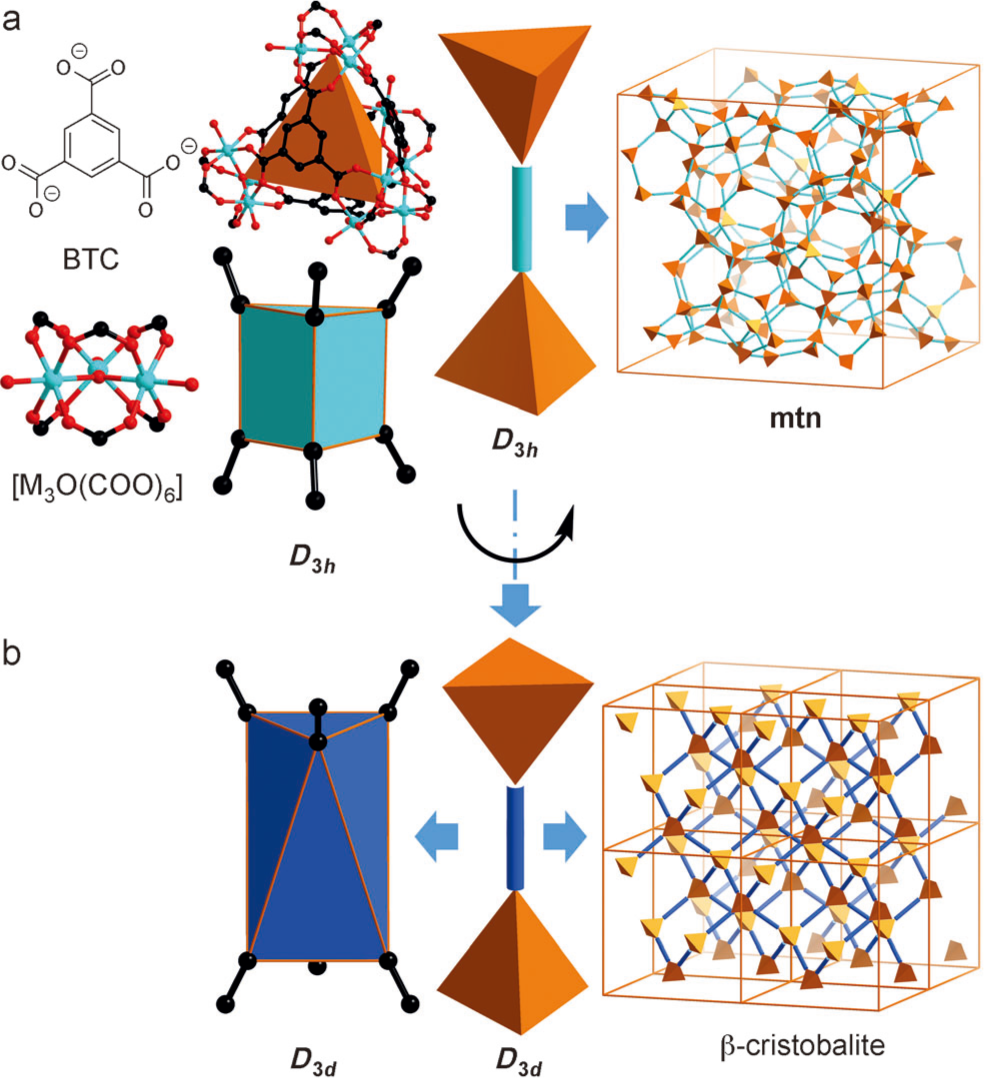

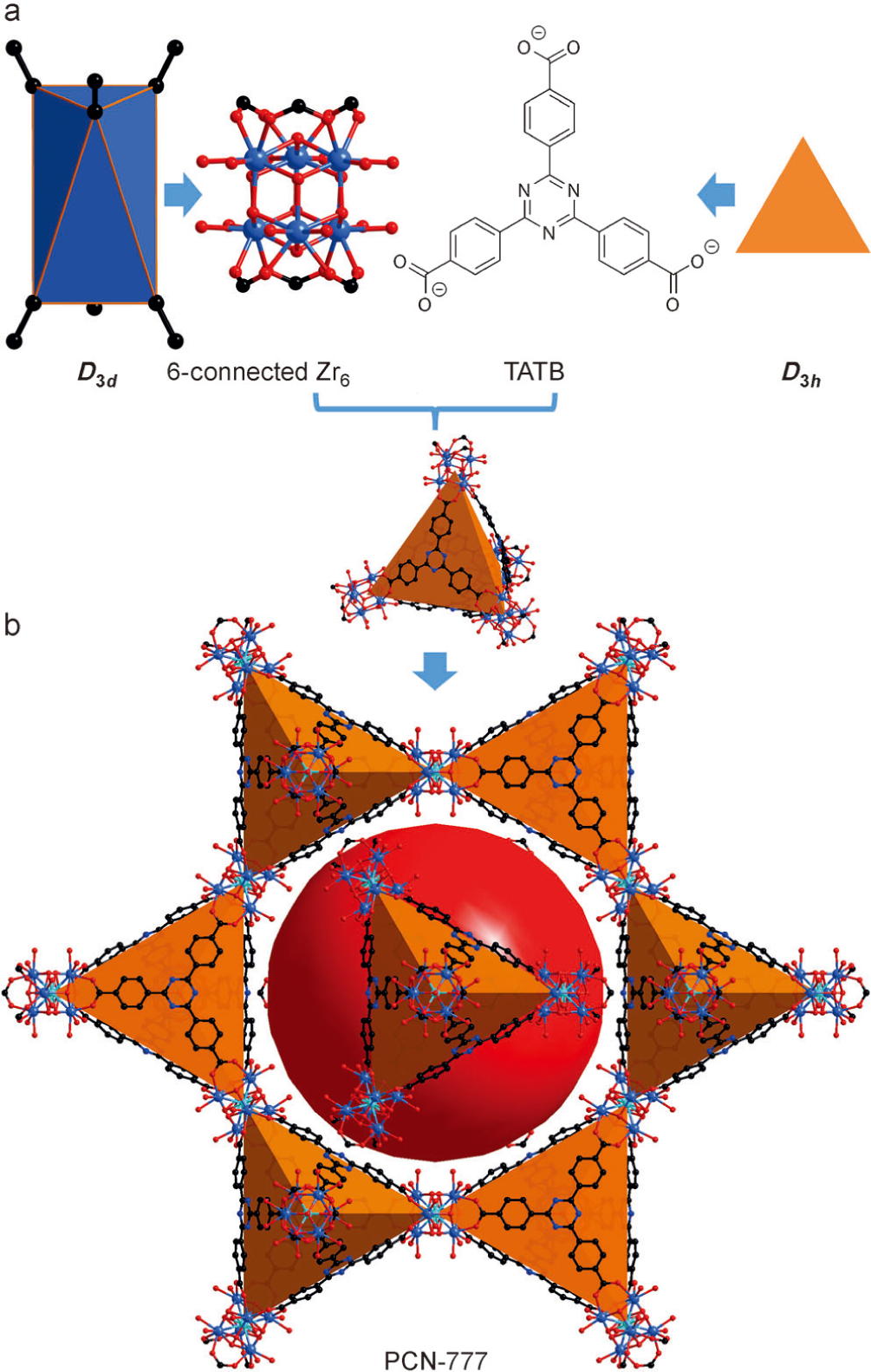

二、拓扑学巧思:把 Zr₆ 团簇“削”成 D₃d 节点

锆 MOF 的基石是八面体 Zr₆(μ₃-O)₄(μ₃-OH)₄(COO)₁₂ 团簇,常规思路是让它 12 连接形成高稳定 fcu 拓扑。但作者逆向思考:把 Zr₆ 削成 6 连接 D₃d 对称节点,再配一个平面三齿配体 TATB(trizine 核+三苯甲酸),即可得到类 β-方石英(b-cristobalite)拓扑。该拓扑天然存在 42 面体超大笼,配体长度加倍直接让笼径飙升至 3.8 nm。

要点回顾:

-

配体:TATB 长度为 BTC(MIL-100 配体)的 2 倍,但合成仅需一步 Suzuki 反应,成本低;

-

节点:通过过量 Zr⁴⁺+TFA 竞争配位,精准“剪”掉 6 个羧酸连接点,保留 D₃d 对称;

-

结果:立方晶系 F-43m 空间群,晶胞参数 a ≈ 55 Å,孔体积 2.8 cm³ g⁻¹,均为 Zr-MOF 最高纪录。

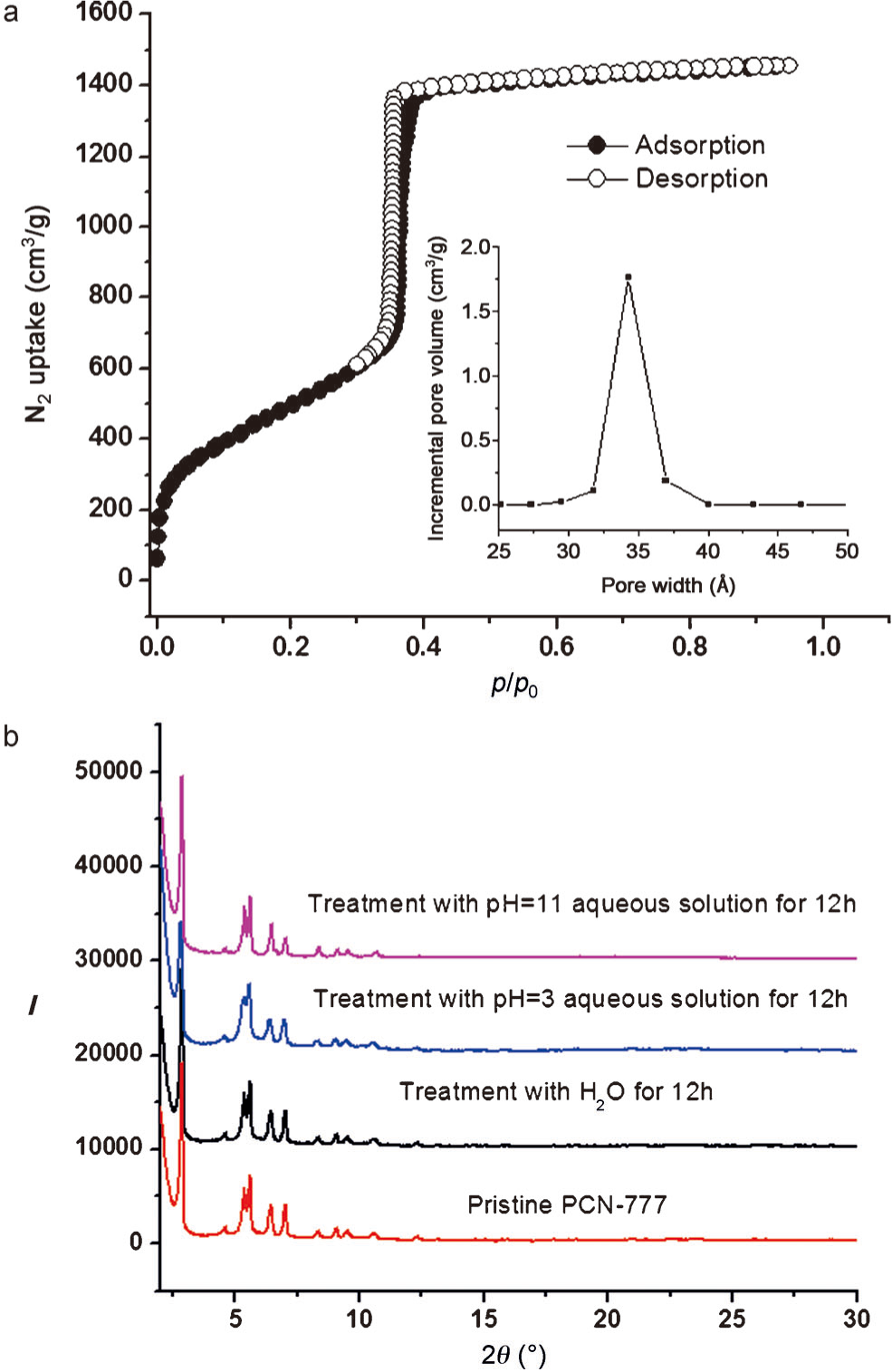

三、硬核稳定性测试

-

水煮 24 h、强酸 pH 3、强碱 pH 11 各 12 h——PXRD 无衰减;

-

热重分解温度 500 °C,几乎无配体缺失缺陷;

-

N₂ 吸附-脱附等温线呈典型 IV 型,孔径分布集中在 3.5 nm,BET 比表面积 2008 m² g⁻¹。

一句话:PCN-777 是当前最“抗造”的超大孔 MOF 之一。

四、内表面工程:让孔道“按需相亲” Zr₆ 团簇上剩余的 μ-OH/H₂O 位点像“钩子”,可后修饰成不同极性:

-

疏水钩子:4-叔丁基苯甲酸 (tBu) → 排斥亲水客体;

-

离子钩子:N-甲基吡啶鎓羧酸 (Me-Py⁺) → 静电捕获阴离子客体;

-

未修饰钩子:氢键捕获磺酸类分子。

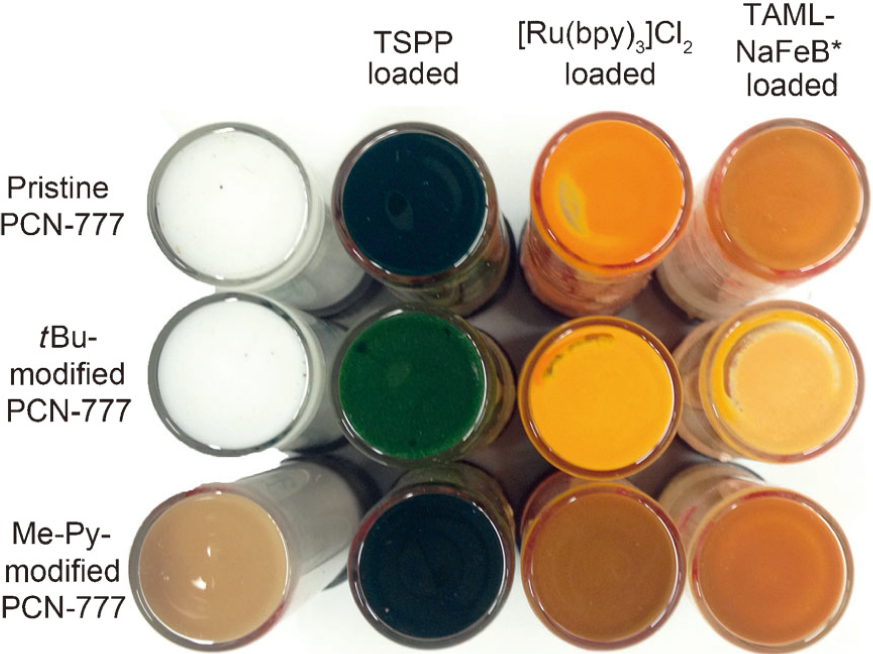

案例演示

-

阴离子光敏剂 TSPP:在原始 PCN-777 中负载量最高(氢键),tBu-修饰后显著降低,Me-Py 修饰后几乎为零;

-

阳离子光敏剂 [Ru(bpy)₃]²⁺:三种表面差异不大;

-

大体积 TAML-Fe 氧化催化剂:Me-Py⁺ 表面静电吸附量最高,且无金属浸出(ICP 检测 <0.1 ppm)。

这意味着,无需复杂共价键锚定,“调调表面极性”即可实现高效、可循环的酶/催化剂固定,为工业级连续流反应奠定材料基础。

五、未来展望

-

生物大分子:PCN-777 笼径足以容纳 3-4 nm 的 CRISPR-Cas 核糖核蛋白,或将推动基因编辑载体革新;

-

级联催化:亲水/疏水双区化修饰,实现多步反应“一锅”;

-

药物缓释:高载量+环境稳定,契合口服蛋白/多肽递送需求。

一句话总结 PCN-777 用“拓扑学魔法”把锆 MOF 的孔径天花板顶到 3.8 nm,同时把水相稳定性做到极致。它不仅是一个材料,更是一套“内表面工程”工具箱,向每个需要“大孔+稳态”的研究者开放。

研究图文:

Figure 1:a) MIL-100 型 mtn 拓扑 MOF 中的无机和有机构筑单元及其对称性分析;b) 超四面体旋转实现从 mtn 网络到 β-方石英网络的拓扑转变

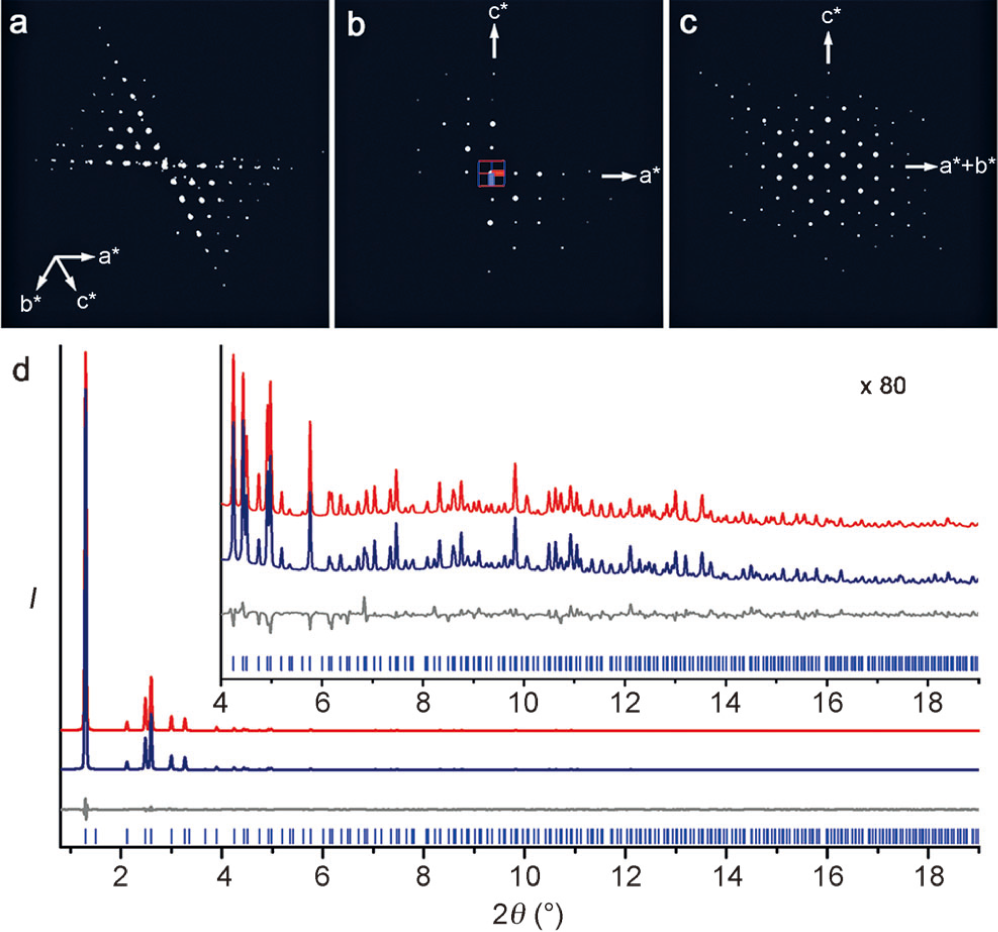

Figure 2 :a–c) PCN-777 的三维 RED 倒易晶格重建与二维切片;d) PCN-777 同步辐射 PXRD 数据的 Rietveld 精修结果

Figure 3 :a) D₃d 对称的 6 连接 Zr₆ 反棱柱单元与 TATB 配体;b) PCN-777 框架中的 3.8 nm 超大介孔笼(红色)

Figure 4 :a) PCN-777 在 77 K 的 N₂ 吸附-脱附等温线及孔径分布;b) PCN-777 经水、pH 3 与 pH 11 处理后的 PXRD 稳定性对比

Figure 5 :不同表面修饰的 PCN-777 负载 TSPP、[Ru(bpy)₃]Cl₂ 与 TAML-NaFeB* 后的颜色变化

参考文献:Feng, D. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 149–154.

DOI: 10.1002/anie.201409334