王健/Yan Cheng/刘美男AFM:桥联MOF-碳界面催化锂离子去溶剂化以加速提升硫正极转化动力学

【研究背景】

以单质硫作为正极活性物质的锂硫电池,因其较高的理论能量密度(2600 Wh kg-1)和低廉的成本,被认为是最后潜力的下一代电池体系,有望应用于消费电子、动力和储能电池中。然而,活性物质硫的本征电子电导低和电解液溶剂化效应导致的锂离子传输效率不佳,使得硫正极反应产生较高的转化能垒和较慢的转化速率。未及时反应的多硫化物进而会溶解并扩散至负极侧,造成活性物质的损失和锂负极粉化失效。因此,硫正极的电化学反应动力学,既是决定电池整体能量密度发挥的关键,也关系到锂硫电池能否实现实用化。前期研究中,团队发现通过离子聚集体构筑可提升迁移速率(J. Mater. Chem. A, 2020,8, 8033; Adv. Funct. Mater. 2022, 2203336; Nano Res. 2022, 1998; Chem. Eng. J. 2022, 434, 134647)和界面结构设计能够改善载流子传输(ACS Nano 2022, 16, 16898; Adv. Funct. Mater. 2022, 2112598; Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702946; Nano Energy, 2018, 46, 266; Adv. Funct. Mater. 2021, 2110468),结合对缺陷/单原子催化剂可降低锂离子/原子扩散势垒的认识(Nano Lett. 2022, 22, 8008; Energy. Environ. Mater. 2022, 5,731; Nano Lett. 2021, 21, 3245; Chem. Eng. J. 2022, 429, 132352; Energy Storage Mater. 2019, 18, 246; Energy Storage Mater. 2020, 28, 375),提出了针对动力学优化的界面设计解决方案。因此,亟需发展一种有效的手段提升界面去溶剂化的能力,以促进硫正极的转化。

【工作介绍】

针对硫正极转化反应动力学及锂离子传输动力学不佳的问题,中科院苏州纳米所刘美男项目研究员联合德国卡尔斯鲁厄理工学院王健博士以及澳洲昆士兰科技大学Yan Cheng教授,利用具有功能性基团的金属有机框架材料,设计了桥联结构的MOF-碳界面,实现催化加速锂离子去溶剂化和多硫化物转化的过程。在赋予离子-电子双导通性质的反应界面,以MOF@CC结构中的活性C-N桥联键作为吸附和催化位点,降低了溶剂分子与锂离子的结合作用,使摆脱溶剂壳包裹的高活性锂离子更快传导至位点处,并与多硫化物接触发生电子交换反应。使用催化去溶剂化功能界面的隔膜组装锂硫电池,在0.5C表现出1063 mAh g-1的可逆容量,和5C下765 mAh g-1的高倍率性能。进一步配合使用100 μm锂箔和贫电解质的软包电池,能够循环70圈后仍保持855 mAh g-1稳定容量。以上结果证明了C-N桥联位点,对锂离子去溶剂化和多硫转化过程动力学的显著改善效果。该工作发表在在Advanced Functional Materials期刊上,中科大/中科院纳米所李麟阁、涂海峰为本文共同第一作者。

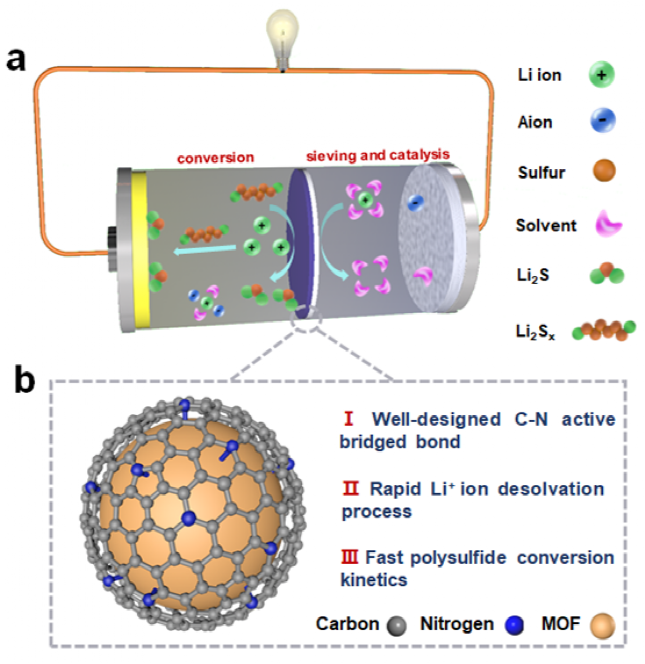

图1. 桥联MOF-CC电催化诱导锂离子去溶剂化及加速多硫化物转化示意图

【内容表述】

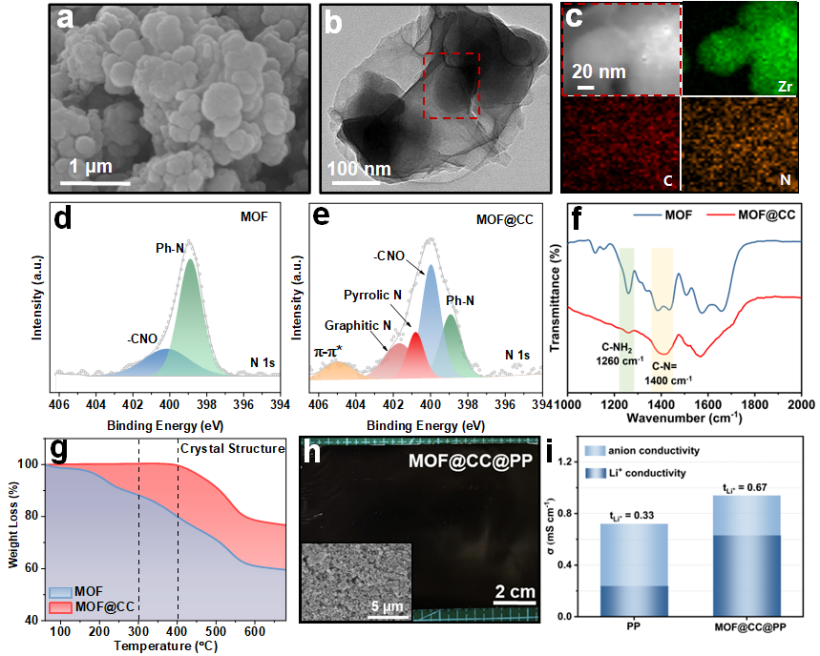

首先选取了含氨基官能团的NH2-UIO-66作为MOF中心体,通过简单液相反应为其附加一层含GO和葡萄糖包覆外壳,再经低温热处理使其转化为碳层,并与MOF表面氨基官能团构成C-N桥联结构。通过X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外(FTIR)和热重分析仪(TGA)进一步研究了MOF@CC中的C-N桥联键的形成机制,这主要归结为MOF配体中的氨基可以与GO和无定形碳中C原子形成C-N桥联键。将MOF@CC材料湿法涂覆在PP隔膜上(MOF@CC@PP),不仅赋予该界面电子传导性,也实现了高锂离子迁移数(0.67)与高离子电导率(0.94 mS cm-1)。

图2. MOF@CC材料以及C-N桥联键的表征

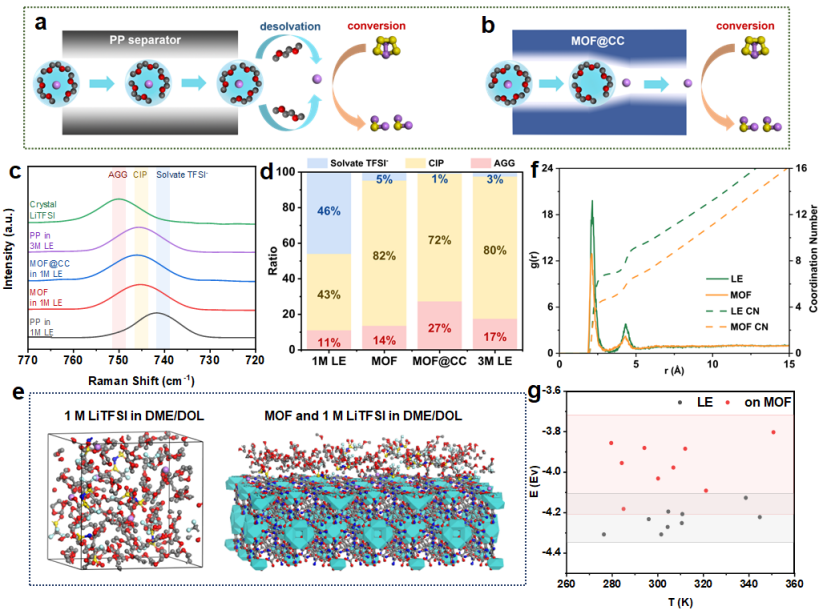

在传统锂硫电池电极-隔膜界面,大孔径的隔膜和惰性的PP分子,不会对溶剂化的离子聚集体产生影响。因此,离子聚集体首先需要去除溶剂分子包裹(去溶剂化过程),才能使锂离子与多硫化物接触发生氧化还原反应(多硫转化反应)。该过程不仅需要消耗额外的能量,也会降低反应速率,导致电池动力学性能不佳。而在改性后的隔膜界面,当这些大尺寸的溶剂化锂离子通过MOF@CC层内部狭窄通道(<0.8 nm)时,外层的溶剂化鞘层可以被有效筛分形成高活性的裸核锂离子,快速传导至反应位点参与转化反应。利用Raman光谱和分子动力学模拟,证明了MOF@CC界面锂离子与溶剂分子的结合能降低,溶剂配位数减少。去溶剂化后产生的高活性锂离子比例,甚至高于高浓度电解液(3M LiTFSI)。

图3. 通过分子动力学模拟和光谱实验证明MOF@CC桥联网络加速锂离子去溶剂化

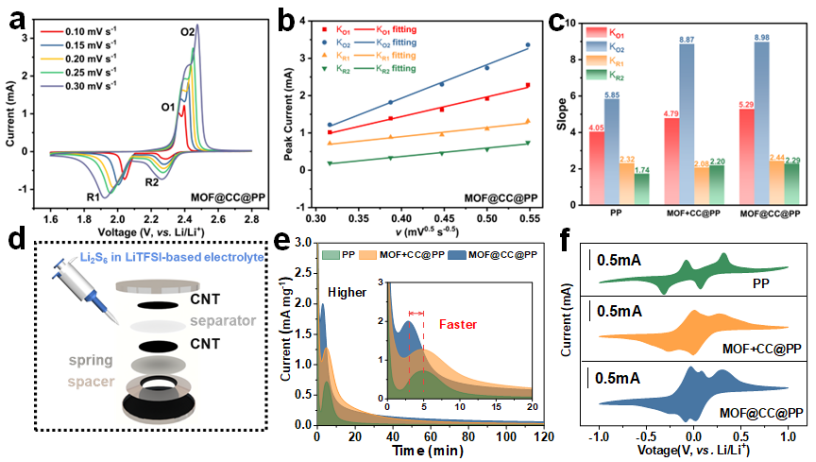

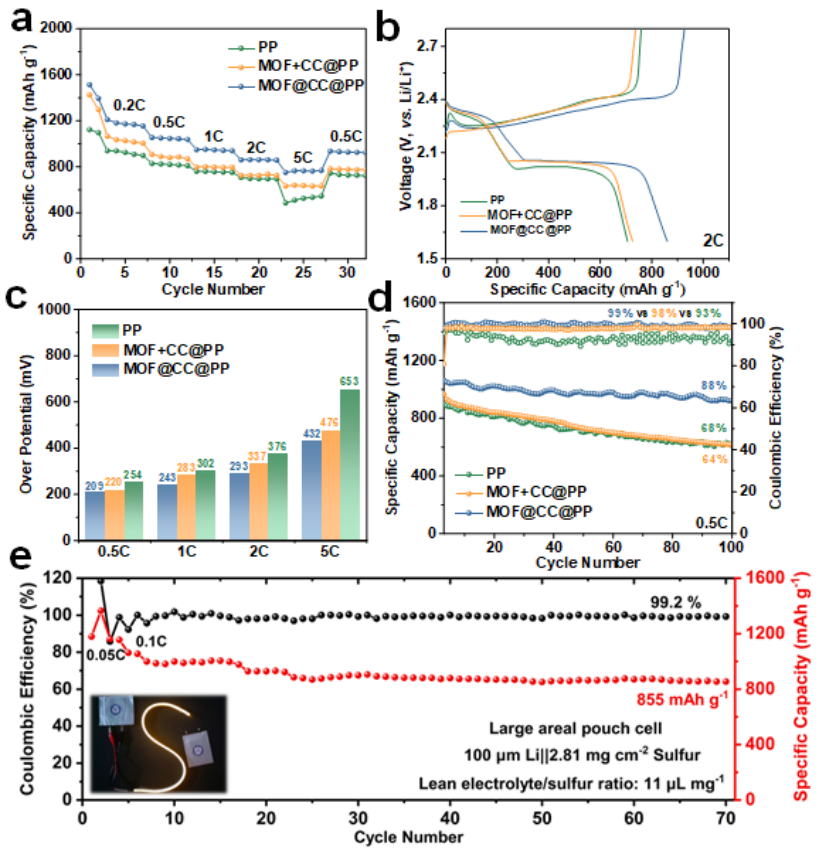

所设计的MOF@CC界面在实际电池中展现出优异的动力学表现和应用潜力。通过设计电化学实验,对改性界面的催化性能进行研究。在相同多硫化物添加量的情况下,比于普通隔膜或未桥联材料,桥联后的MOF@CC样品表现出更短的响应时间、更快的反应速率、以及更高的转化量。由此证明了所设计的桥联位点,通过提供去溶剂化的高活性锂离子和高速传导的电子,对硫正极转化反应动力学产生显著提升效果。进一步,组装的锂硫纽扣电池呈现出优越的速率性能,在0.5C下循环100次容量保持率可以达到88%。同时,在贫电解液和使用厚度为100 μm的有限锂负极条件下,锂硫软包电池70次循环后放电容量为855 mAh g-1,平均库伦效率达到99.2%。

图4. MOF@CC电化学反应动力学测试

图5. 锂硫纽扣电池以及软包电池倍率和循环性能

【结论】

作者提出了一种桥联结构MOF@CC材料用于调控催化界面锂离子溶剂化结构,从而优化离子传导、去溶剂化和氧化还原反应过程对多硫转化动力学的影响,提升电池能量密度和循环性能。仿真和光谱结果证实,MOF@CC可以有效地诱导锂离子去除溶剂鞘包裹,形成高活性裸核锂离子,使得扩散速率和离子迁移数显著增加。此外,C-N桥联同时增强了离子和电子传导,提高了多硫反应效率,从而大大减少了多硫化物的聚集和积累。基于使用所设计的MOF@CC隔膜,锂硫电池展现优异的可逆性(0.5C,1063 mAh g-1)和倍率性能(5C,765 mAh g-1),并且在实用化的软包电池中进行了效果验证。这项工作指出了锂离子溶剂化的结构,对锂硫电池中离子传输和硫正极反应的重要性,并提出了一种C-N桥联位点改善去溶剂化和多硫转化过程动力学的可行方案。

Linge Li, Haifeng Tu, Jian Wang, Mingchao Wang, Wanfei Li, Xiang Li, Fangmin Ye, Qinghua Guan, Fengyi Zhu, Yupeng Zhang, Yuzhen Hu, Cheng Yan, Hongzhen Lin, Meinan Liu, Electrocatalytic MOF-Carbon Bridged Network Accelerates Li-Solvents Desolvation for High Li Diffusion toward Rapid Sulfur Redox Kinetics, Adv. Funct. Mater. 2023.

https://doi.org/10.1002/adfm.202212499

通讯作者简介

刘美男,中科院苏州纳米所项目研究员。主要从事纳米功能材料的可控制备及其在储能器件中的应用研究。已承担国家基金委及澳洲ARC国际合作项目等十余项。在Adv. Energy Mater., Adv. Funct. Mater., ACS Nano, Nano Eenergy等著名国际期刊上发表学术论文80篇。

E-mail:mnliu2013@sinano.ac.cn

Yan Cheng(闫澄) 教授,现工作于澳⼤大利亚昆⼠士兰科技⼤大学,化学物理及⼯工程系。研究方向主要智能复合材料、能源材料、生物材料及材料界面机械性能研究。承担澳大利亚研究基金会基金、国内合作研究基金等。先后在Nat. Chem.、Energy Environ. Sci.、Nano Lett.、J. Mater. Chem. A、Carbon等期刊发表数200余篇研究论文。

E-mail: c2.yan@qut.edu.au

王健 博士,洪堡学者,现工作于德国KIT-HIU电化学能源研究所,曾主持德国洪堡研究项目、江苏省人才项目、江苏省自然科学基金,参与国家自然科学基金原位表征重点项目、科技部重点研发项目。研究方向为高性能二次电极设计与合成及原位表征手段,重点研究高活性单原子催化剂与缺陷催化剂在电池中的应用。发表论文50余篇,其中第一/通讯作者在Nano Lett.、Energy Storage Mater.、ACS Nano、Adv. Funct. Mater.、 Adv. Sci.、Nano Energy、Energy Environ. Mater.、Chem. Eng. J、J. Mater. Chem. A等期刊发表30篇,担任Nat. Commun.、Adv. Mater.、Adv. Sci.、Chem. Eng. J.、Nano Res.、J. Electrochem.等高水平期刊独立审稿人。授权11项国家发明专利,在国际会议多次汇报研究进展。

E-mail:jian.wang@kit.edu、wangjian2014@sinano.ac.cn

团队招聘

刘美男研究团队欢迎有志于科研对能源电池及界面表征方向感兴趣的同学,现招数名博士后,待遇具体面谈。

欢迎大家报考攻读硕士与博士学位,拟招生方向:物理化学、材料学。